(一)

施时英一家人坐在电视机前,看到了那只小锤子敲了下去。

7月6日下午14点43分,良渚古城遗址申遗成功,阿塞拜疆申遗现场,此起彼伏的掌声,快要溢出荧幕。

“很激动。”有电视台来家里采访,爸爸笑着,话不多。但施时英知道,爸爸内心是很在意的。

良渚申遗前后这一个多月,施时英接到了各种要采访他和父亲的电话,关于他祖父施昕更的故事——这个名字在今年被无数次提起。

83年前,只有25岁的杭州良渚镇人施昕更,浙江省立西湖博物馆(浙江省博物馆前身)地质矿产组的普通职员,并非考古学科班出身,首先发现并发掘了良渚遗址,首度揭开了浙江远古文化的神秘面纱,他被称为“良渚文化的发现人”、“良渚遗址的发现者”。

西湖博览会艺术馆筹备处参事暨职员合影,右坐者为施昕更

如何发现的故事,施时英在这一两个月里讲了无数次,但那天电视台来家里采访,爸爸突然从抽屉里拿出一本本子,翻到其中一页。

是爸爸的字,标题:施昕更临终前一天写给父亲的一封信。

父亲大人膝下:

……因男自上月份起患病,迄今无力执笔,致劳廑念,深为不安。男自四月初起,身体时感不适,曾赴永嘉医治,费去数十元,并未见效。证料至四月下旬,突发猩红热病,病势颇危,中西医束手,且当时时局颇紧,药品亦无法购到,男以为已生望矣。后幸有中医胡君,愿负责医治……迄今一月未能医治;肛门又因热度郁积,大便出血,痛苦万状,且元气大伤,身为瘫痪,未能离床褥一步,不知何日可以复原,心中异常焦急,现仍在服药诊疗(代补笔谨请) 。

钧安

男昕更叩禀

落款时间:1939年5月27日。写这封信的2天后,5月29日下午2点30分,施昕更在温州瑞安县立第二医院二号病房去世,只有28岁。

这封信,原刊登在温州当地的报纸上(注,有一说刊登在《瑞安日报》上,但经查,该报1956年才创刊),爸爸竟然原封不动地抄了下来。

施时英第一次看到这本本子。

“他第一次拿出来,从来没给我看过。我这次才知道,才深深体会到,他的心情,他的表达是这样的。”

爷爷去世那年,爸爸只有6岁,他很少说爷爷的事。但有一次,他对施时英说:你爷爷葬在了瑞安,我没去过,等你长大了,我们骑着自行车去。

今年,爷爷去世整整80年。良渚遗址在发现83年后,列入了世界文化遗产,可是,爷爷的墓,却还没有找到。

施时英

(二)

良渚博物院的一个展柜里,展示了一本考古报告:《良渚:杭县第二区黑陶文化遗址初步报告》,这是良渚考古的开端,浙江新石器考古的开端,也是中国考古学史上具有代表性和划时代意义的经典著作之一。

但翻开报告,卷首语却不见一本专业考古报告的格式、术语和理性。

“仅以此书纪念我的故乡。”

“这本报告,是随着作者同样的命运,经过了许多患难困苦的经历,终于出版了……遥想这书的诞生地——良渚——已为敌人的狂焰所毁灭,大好河山,为敌骑残踏而黯然变色,这报告中的材料,也已散失殆尽,所以翻到这书的每一页,像瞻仰其遗容一样的含着悲怆的心情……”

很多人或许没有注意到,落款:“二十七年八月(记者注:1938年8月)重印,昕更志于瑞安”。

写下卷首语时,施昕更已经离开故乡良渚8个月,身在瑞安,妻儿还好吗,他无从知晓。

1937年4月,施昕更其实已经写完了《良渚》报告,准备在杭州印刷厂付印,后来因为制图版很费周折,照片制版交给了上海科学公司承印。

7月7日,卢沟桥事变爆发。西湖博物馆为躲避战火,必须南迁,可是此时,《良渚》报告还在印刷之中。

施昕更独自暂避良渚,坚持继续负责印刷的工作。

但战火还是烧到了杭州。1937年12月24日,杭州沦陷。《良渚》的印刷被迫中断,没有印成,连已经制好的图片锌板也无法带出。

他不得不抛弃这间相依为命的研究室,但是他的手,没有离开过这份报告。“科学工作者必须以最后一课的精神,在烽火连天中继续我们的工作。”

施昕更把报告的校样寄存良渚,自己带着一部《良渚》旧稿,赶去博物馆所在的地方。

此时,博物馆已经迁到兰溪。看到稿子完好无损,馆长董聿茂决定,再度重新印刷。但是,战事紧张,只有两三百块馆费,馆里还有5个工作人员需要生活,重印根本没有经费。

董馆长带着稿子冲到已经迁往丽水的浙江省教育厅,以珍惜学术著作为重,要求拨款付梓。

秘书长看完稿子,同意由省教育厅出资印刷。

此时,陆路已经不通,只能走海路。温州是无法印了,只能去上海。

于是,施昕更的好友和同事钟国仪带着稿子,绕道温州,乘船去了当时已经是“孤岛”的上海付印。同时,又委托卫聚贤先生校对。

此时,施昕更的次子建良患病,医治无效夭亡。

国难当头,田野考古活动几乎完全停滞的中国,个人都难以保全的时刻,一部考古报告,竟活了下来。1938年秋,《良渚》报告终于由上海中国科学公司印刷出版,公诸于众。

而此时,施昕更已经决定留在瑞安,投身于“保卫家乡,扑灭敌人”的抗日洪流中。

1938年春,省立西湖博物馆在抗战迁徙途中被迫缩小编制,施昕更无法再留下来,只能解职。他原想去中央研究院历史语言研究所工作,但因学历太低,没有申请成功。西湖博物馆馆长董聿茂推荐他去瑞安工作。

1938年五六月间,施昕更投笔从戎,担任浙江省瑞安县抗日自卫委员会秘书一年,直到生命最后一刻。

1934年6月西湖博物馆全体职员合影,前排左五为馆长董聿茂,后排左三为施昕更,前排右一为钟国仪

“最后,我这样冥想着,良渚遗址初步发掘是完成了,而我还盼望着第二次在良渚发掘的时候,在焦土瓦砾中,找出敌人暴行的铁证,同胞血和泪的遗迹,供世界正义的批判……”卷首语最后一段,他这样写着,等待再次回到良渚。

“我爷爷几乎是抛弃了家里,家里顶梁柱没有了,那个时候,我奶奶还在,我爸爸还小,那个时候对家里人来说,其实是很不理解的。”

施时英直到看到这篇写于瑞安的卷首语,“我以前也不懂,可是这篇卷首语看了好几遍,他对良渚的这种情结……”三年前聊天时,施时英突然问我,你知道我爸爸叫什么名字吗?

施忆良。

(三)

申遗成功前一个月,施时英来到温州市瑞安西山,再次寻找爷爷的墓。

没有。

这个动作和结果,20年来,施时英已经数不清是第几次了。西山的每条小径都已熟悉,可是,熟悉的人,却始终不见。

除了施忆良手抄的这封信,1939年5月30日,瑞安的报纸上刊登了“抗卫会施秘书昨病逝”的新闻。最后一句是这样的:“闻施君生后萧条,吕县长饬属定本日上午十时在暂厝之西山下举行公祭云”。

吕县长,就是当时的瑞安县县长吕律,他同时也兼任抗日自卫会会长,帮助办理了施昕更的身后事。

西山,瑞安城内的一座山,靠近飞云江,是至今寻找施昕更墓的唯一线索。

陈钦益的家就在西山脚下,他记得很清楚,小时候曾在西山东南山脚见过一些“类型不一样”的墓。后来,他成为了瑞安博物馆馆长,阅读了大量施昕更的资料后,才对应起来,小时候见过的墓中,或许就有施公的墓,“因为施昕更当年是公葬,自然比民间老百姓的墓更讲究。”

然而,时移事易,西山早已发生了翻天覆地的变化。

1983年,瑞安第二次文物普查,瑞安博物馆老馆长曾和陈钦益提起,西山有没有施昕更的墓?那时候,老馆长组织人员做过一次地毯式的普查,寻访施昕更的坟墓和遗物,西山上有很多历史遗迹,但并没有找到施昕更的墓。

陈钦益说,上世纪80年代,当地人私自在西山上造违章建筑,原本在西山上的墓已被破坏。

1998年,他带着施时英去西山寻找,未果。

2000年后,西山拆违,要建西山公园,他听到消息后,再次去找施昕更的墓地,依然没有找到。“小施来过很过次,后来怕麻烦我们,就自己去找过几次,但还是没有发现。”

据《瑞安日报》2019年7月22日报道,瑞安市档案馆中没有查到施昕更的相关材料。今年86岁的市民政局离休干部乐嘉楠回忆,上世纪90年代,他负责将西山、万松山上的烈士坟墓迁移至烈士陵园内,记忆中没有施昕更这个名字。

而施昕更的日记,或是写自己的文章,也没有找到。目前,关于施昕更的文字资料,除了透露出他无限深情的《良渚》报告,以及发表在《浙江省立西湖博物馆馆刊》上的专业论文和报告外,1937年2月15日出版的《浙江青年》第三卷第四期,刊登了施昕更《杭州附近地质观察》一文,约7000字,以科普的形式,深入浅出地讲述了杭州及其附近的地质构造。还有1945年5月15日,抗战胜利前夕,在浙南松阳出版的《浙江省通志馆馆刊》第一卷第二期,刊登有施昕更的《浙江矿产志绪言》(约1500字)和《浙江矿产之种类及分布》(约5000字),这应是他的遗著。

如今,西山的南边是公园,西边是烈士陵园。“以前我们一直在南边找,没有进入现在的烈士陵园找过,我想今年再找找,希望在这里会有一些线索。”施时英说。

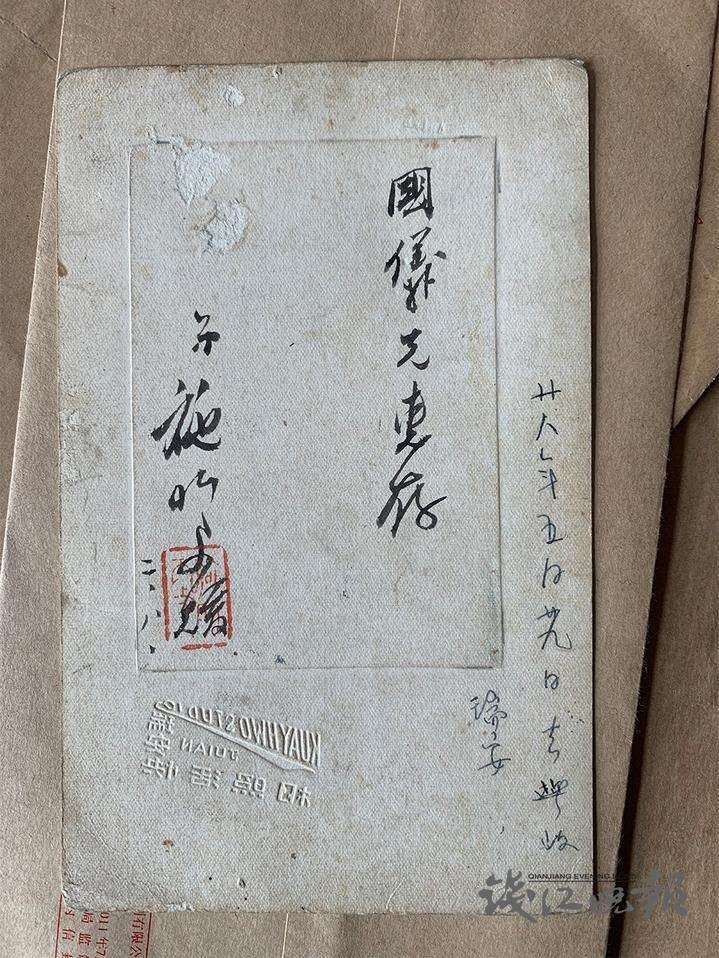

施家还留有一张照片。

这些年,我们应该都是通过同一张照片,记住了施昕更的样子:清瘦,戴眼镜,微微一笑,衣服口袋上别着钢笔。今年,它更为频繁地出现在了更多媒体的报道中。

抗战胜利后,在炮火中把《良渚》报告送去上海付印的钟国仪,找到了同在浙江博物馆工作的施忆良,把照片“物归原主”。

原来,照片正面还隐隐有“瑞安快活照相”的凸出印记。

背面还有字:国仪兄惠存,弟施昕更赠,二月八日。并附有他的篆体字印鉴。

1939年2月8日,施昕更把这张在瑞安拍的照片,送给了好友钟国仪。

这对接力守护了《良渚》的战友不会想到,这是最后的照片。

照片右侧还有一排蓝墨水小字,是钟国仪后来加的:廿八年(记者注:1939年)五月二十九日去世于瑞安。

1931年11月10日西湖博物馆两周年纪念照,左一站立者为19岁的施昕更,穿着呢大衣,风度翩翩。前面坐着的,就是钟国仪

(四)

小的时候,施时英经常怪爸爸:你为什么以前没有去找,为什么没有实际行动?他每次从瑞安回到杭州后,还要发发牢骚:你为什么不早点去找?施时英脾气有点倔,直来直往:人家清明冬至都有人祭拜,我们祭拜谁?去哪里祭拜?你祖宗都不要了?

施忆良不多话,只是说:无所谓,无所谓。

直到这次施时英看到了父亲手抄那封信的本子。“他一定有他的苦衷,每一代人都有自己的苦衷。”

施忆良

其实,父子俩都不善表达。

被媒体包围的这两个多月,大部分时候,施时英只想躲在角落,“我只想做好自己的工作。”

原良管委主任张炳火对他说:小施,你学历不高,你这个人也静不下来,喜欢在外面跑,你爷爷发现了良渚遗址,你到遗址管理处去,你要去做好保护工作,守护工作。

他的前辈说:你爷爷发现遗址后,你怎么去保护好?你不要人家请你吃饭,拿东西,你就心软了,做人是一辈子的事。

他每天到杭州良渚遗址管理所上班,42平方公里,涉及20个村社、130多个遗址点,每周,他都要走一圈,有违章,有盗掘,他就要给村民做协调工作;一条河,这边能造房子,那边不能造,同一个组的村民想不通了,他可以来回跑四五十趟,喋喋不休地讲道理,“这里是良渚遗址重点保护区,这里是5000年的历史,你造房子肯定是不行的。”

如今,良渚保护区里,每年的违章建筑为零。良渚镇的村民们都知道,小施是“铁板一块”,但有事情,一定要找小施帮忙,小施身上带着一点如今很多人不太有的“江湖义气”。

其实,施时英是学园林绿化出身的,跟祖父一样,并非考古专业。但妈妈说:你爷爷发现了良渚文化,不管怎么样,你要给你爷爷做一点事,争一点光的。

爸爸说,你爷爷虽然发现了良渚文化,写了这部报告,但他付出了生命,这么年轻就去世了。我后来到博物馆工作,历史的原因,没有坚持到底,我还是希望你从事文博工作。

“我坚持我的原则,坚持良渚遗址的保护,我从来没有放弃过。”施时英说。

施家三代人长得像,温润清秀,波澜在内心,不会形于色,在性情上,分明也是一脉的,果敢,偶尔带一点莽撞,却在另一端,严谨审慎,坚韧顽强。

1934年,施昕更代表西湖博物馆参加在天津举办的全国地质大会。就在前往天津参加地质大会时,他不小心坐错了列车,为了不耽误参会,他竟然从已经启动的列车上一纵而下。其果敢的禀性由此可见一斑。

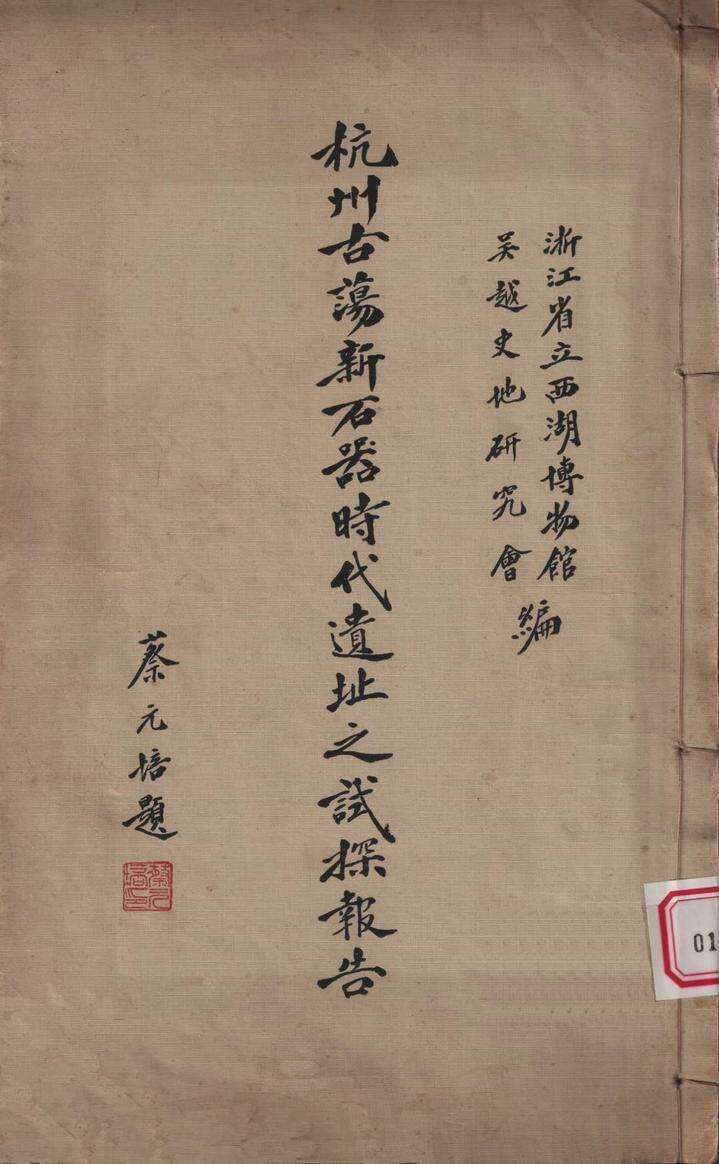

1936年,杭州古荡老和山,也就是现在的浙江大学玉泉校区,因建造杭州第一公墓,动土中出土一些石器,引起了当时吴越史地研究会的注意(注:1936年2月成立,蔡元培任会长,卫聚贤为总干事,提出“吴越文化”的新概念,并积极倡导“吴越文化”的考古发掘和研究)。

经卫聚贤倡导,5月31日,由浙江省立西湖博物馆和吴越史地研究会合作对遗址作了一天的试掘。

有哪些人参与试掘了?我们看到名单:有吴越史地研究会的卫聚贤、乐嗣炳、金祖同和西湖博物馆的馆长董聿茂、历史文化部主任胡行之、地质矿产组助理施昕更等人。试掘开探坑3个,仅获石器6件、陶片3块,另采集石器10余件。

试掘不过短短一天,本来,西湖博物馆派施昕更参与古荡发掘的原意,是让他绘图记录发掘的地层,但“不务正业”的施昕更很敏锐,见到古荡已搜集的石器后,觉得太熟悉了,在他的故乡良渚,已经是司空见惯的东西,他觉得应与古荡出土的石器有着某种内在的联系。

古荡试掘后第二天,他就迫不及待回到故乡良渚搜集开了,“终日踯躅于田野阡陌之间,不以为苦”。果然,除了石铲之外,他意外地又得到许多不同形式的石器。

得到了,是不是就结束了?

从接下来的这句话中,我们可以感受到,这个年轻人带着明确的考古目的——“我又觉得,以收购的方式,是太不科学化、太幼稚,还不如古董商收购古玩一样。”

他想到,利用河岸池底来观察地层的剖面,这是进行考古发掘最简单易行的办法。

7月,他又来良渚调查,经过多日的分区考查,对于石器遗址的分布地点,有了大概的轮廓,同时在枯竭的池底,亲自拣到了不少石器。

11月3日,施昕更第三次摸底,有了突破。他在良渚镇附近棋盘坟的一个干涸池底,发现了一二片黑色有光的陶片。回到杭州后,他参考了各种考古材料,尤其受《城子崖》发掘报告启示,悟及这些黑陶与山东城子崖黑陶文化,为“同一文化系统的产物”。

放下黑陶,施昕更很兴奋,“引起我绝大的勇气与兴趣。”

这一两片黑陶,我们后来知道了,就是著名的良渚黑陶。

现藏浙江省博物馆的1936年施昕更发掘出土黑陶壶

而后面的事,你应该也知道了——

董聿茂对施昕更的新发现非常重视,由馆方依照当时国民政府颁布的《古物保存法》第八条之规定,呈请中央古物保管委员会,取得采掘执照。1936年12月1—10日、26—30日、1937年3月8日—20日,施昕更先后三次代表西湖博物馆对棋盘坟、横圩里、茅庵前、古京坟、荀山东麓以及长明桥钟家村等六处遗址进行了试掘,获得大批黑陶和石器,并在此期间经调查,发现了以良渚为中心的十余处遗址。

施昕更和董作宾在棋盘坟遗址

这是他28岁短暂人生中唯一的田野考古,也是良渚文化的首次科学考古发掘。

“中华民族为什么要寻根,不管是任何时候,它都是我们的精神支柱。祖坟在什么地方,我们这些晚辈的心就在什么地方,对这个地方肯定是有牵挂的,这是中国人的传统。”施时英说。

“我们没有多大的成就,作为晚辈,最大的心愿,就是找到我祖父的坟,迁回良渚,圆爸爸一个心愿,只不过他嘴上不说出来。今年如果能找到墓,是最好的。”

自行车是无法骑到瑞安了,小施想,今年开车带着爸爸去看看。

(部分图片由施时英提供)

(原标题《发现了良渚遗址,却遗失了自己的墓地:施昕更,魂归何处?》,记者 马黎。)