玉架山考古博物馆

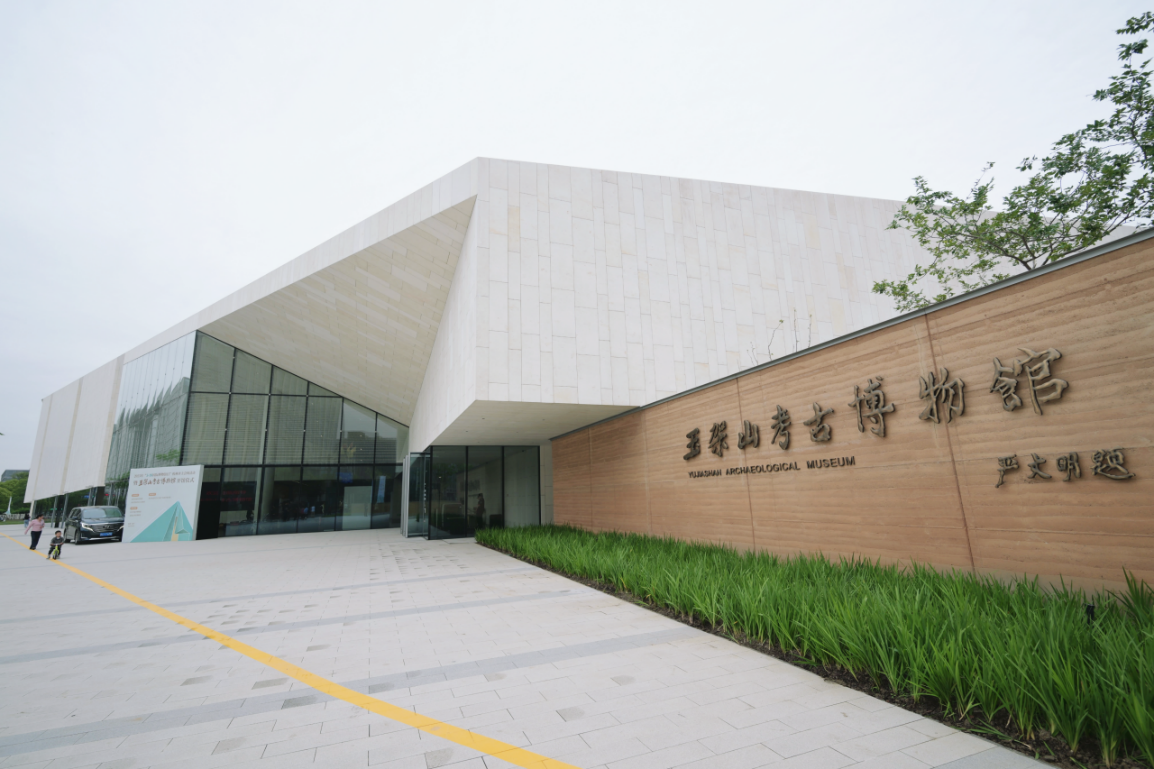

5月18日,国际博物馆日,位于杭州临平的玉架山考古博物馆正式开馆。

作为浙江首座考古博物馆,玉架山考古博物馆此前“未开先火”。在“以玉为媒、间架为山”的设计理念下,外部纯白色的开放式石材幕墙巧妙勾勒出山峦的意象,引得过往行人纷纷驻足、拍照分享。

眼下,这座总建筑面积约2.5万平方米,集陈列展示、研学体验、文创交流等功能于一体,完整保留并精心呈现了玉架山遗址中的聚落环壕、墓葬、灰坑等重要考古发现的博物馆,终于敞开大门,迎接八方来客。

如何看懂“玉架山”?

中国考古学泰斗严文明题字“玉架山考古博物馆”

考古先行

玉架山考古博物馆,馆如其名,首先是座考古博物馆。

不同于传统遗址博物馆以文物展示为主,考古博物馆是集考古发掘、科学研究、文物保护等为一体的专题类博物馆,承担着普及考古知识、传播传统文化的重要使命。自2023年中国考古博物馆建成开放以来,多地都在积极探索考古博物馆建设。

“按照最初构想,这里可能被叫作玉架山考古遗址博物馆。”浙江省文物考古研究所所长方向明透露,后来考虑到多重因素,省略了“遗址”二字。

玉架山考古博物馆从考古学角度阐释考古发掘历程,以考古成果串联起整个展陈。“比如,这里的一件陶罐不仅要展示其本身,更要揭示其出土背景、共存器物等信息。”方向明说,这是传统遗址博物馆难以实现的,因此称其为“考古博物馆”更为准确。

观众在玉架山考古博物馆参观

更为重要的是,来“玉架山”看的不只是玉架山遗址。

走进博物馆,临平遗址群厅、茅山遗址厅、玉架山遗址厅三大展厅共同构成了一部立体的良渚文明“考古教科书”。

临平遗址群厅借助丰富的图版和直观的岩芯模型,让观众了解临平地貌如何从波涛汹涌的海湾、潮滩逐步演变为适宜人类居住的滨海平原。一批墓葬实物更是生动再现了当时的墓葬风俗。

茅山遗址厅不仅展示了4000多年前的真实水稻田遗迹与洪水淤积层,还通过模型复刻了6000多年前马家浜文化时期的半地穴式房屋,让人们对古代社会与自然环境的相互关系有了更深刻的认识。

玉架山遗址厅有新石器时代良渚文化刻符玉璧、玉梳背和玉冠状器等珍贵文物。通过考古调查、发掘剖面和发掘平面展示,观众可深入了解玉架山遗址的营建过程和良渚文化的兴衰历程。

观众体验无障碍展厅

除三大遗址展厅外,玉架山考古博物馆还创新设置了无障碍展厅。122个传感器如同一颗颗“北斗”卫星,为盲人提供地标导引和手机导览。盲人观众陈女士轻抚玉琮纹饰感叹:“当我把手放到文物复刻品的那一瞬间,仿佛‘看’到了五千年前良渚先民的雕刻场景。”

玉架山考古博物馆开馆当天,临展厅同步启幕“星斗——古国时代的中国”展览,将持续至8月15日。

这场展览集结了18家参展单位的202组214件珍贵文物,包括仰韶文化时期的彩陶、红山文化时期的玉器,以及齐家文化、陶寺文化时期的铜器等。策展团队相关负责人表示,此次展览不仅是一次文物的展示,更是对中华文明起源与发展的深度探索。

越来越多的考古现场,被“搬”进展厅。

回归现实

知所从来,方明所往。

参照“看山是山、看山不是山、看山还是山”的三重境界,我们要看到“考古博物馆”,要看到“不只是玉架山遗址”,还要看到玉架山考古博物馆本身。了解它的由来,有助于更深入了解这座馆。

玉架山遗址厅

表面上看,玉架山考古博物馆的诞生,始于公众需求。

近年来,“文博热”持续升温,博物馆成为热门打卡地。今年“五一”假期,全国博物馆接待观众超6049.19万人次,较2023年同期增加879.87万人次,同比增长17%。这表明,曾经小众的“旅行必逛博物馆”正演变为一种集体风尚。

“从2012年到2024年,浙江平均每月有两家博物馆建成开放。”浙江省博物馆学会理事长严洪明说,在参观玉架山考古博物馆后,还是感到耳目一新。

在他看来,考古学是小众领域,如何将考古基本知识变成大众喜欢且好奇的内容,玉架山考古博物馆具有一定的示范引领作用。“这里能让观众看得懂、看得久。”

玉架山考古博物馆不仅填补了全省考古博物馆领域的空白,还补上临平打造“博物馆之城”的最后一块拼图。

在临平,以中国江南水乡文化博物馆为核心,临平古海塘博物馆、玉架山考古博物馆为脉络,各级乡村博物馆、民办博物馆为毛细血管,一座“博物馆之城”轮廓初显。

临平区委宣传部相关负责人说,接下来,还将持续将临平地方厚实的文化底蕴转化为利用优势,展示城市独有的地方历史文化记忆。

文物陈列琳琅满目

更深层次来看,临平建设玉架山考古博物馆,源于文化使命。

浙江被赋予“勇当先行者、谱写新篇章”的新定位新使命,正更好担负起新时代的文化使命、加快建设高水平文化强省。良渚遗址作为中华五千年文明史的实证,必须遵循“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的文物工作方针。

良渚遗址的空间范围非常广阔,主要分布在长江中下游的泛太湖流域。由玉架山遗址、茅山遗址、横山遗址等20余处遗址组成的临平遗址群,是其重要组成部分。2011年,玉架山遗址曾入选“全国十大考古新发现”。

“玉架山遗址涵盖了良渚文化早、中、晚各个时期,是目前所见唯一贯穿一千年良渚文明兴衰历程的遗址。”中国考古学泰斗严文明的这句话,掷地有声。

玉架山考古博物馆展出的文物共有1800多件,其中不少是孤品。

比如,国内目前唯一经正式考古发掘出土的良渚文化刻符玉璧,上面刻有承载先民生活与认知的符号。此前,国外博物馆收藏的一些传世品中有刻画符号玉璧,但国内直到玉架山遗址的出现,方才填补了这项空白。

这些文物承载着数千年的历史沧桑,让模糊的历史变得更加生动。

对话未来

玉架山考古博物馆开馆后,怎样从“爆火”走向“长红”?

浙江将“文化+科技”“文化+旅游”“文化+民生”作为改革创新举措,回答了文化发展动能从何而来、文化产业增量空间在哪里、文化惠民利民目标如何实现等关键问题,为博物馆的发展指明了路径。

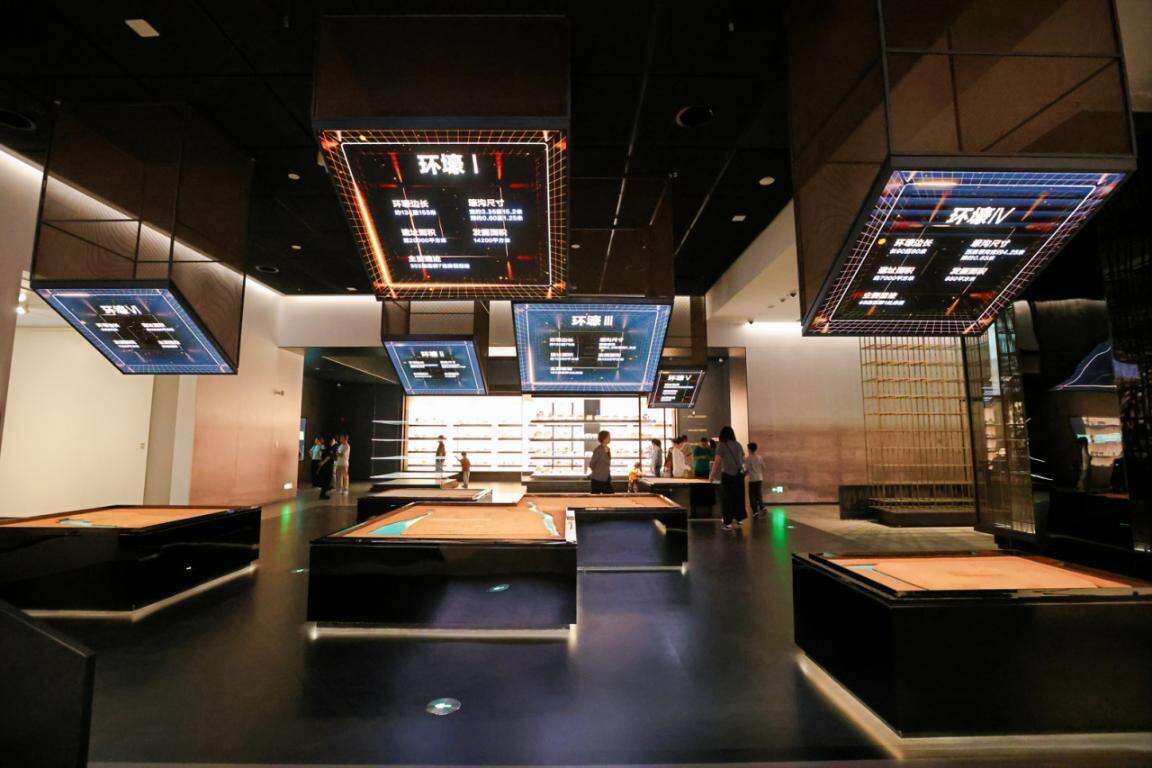

科技感满满的展厅

先看“文化+科技”。

玉架山考古博物馆坚持“文化+科技”理念,通过全息投影等前沿技术,将临平遗址群的聚落环壕、墓葬遗存等考古发现转化为沉浸式场景。

观众可“穿越”至五千年前,目睹良渚先民筑城、耕作、制玉的生活图景。馆内安置的显微镜投影系统,可以将稻谷纹路、玉器微痕放大千百倍,让科技考古过程变得可感可知。

“我们希望通过科技让沉睡的文物‘开口说话’。”玉架山考古博物馆馆长吕芹介绍,这样不仅能增强观众的参与感和体验感,还能将临平的典型元素和考古知识更加生动地呈现给观众。

开馆当天,玉架山考古博物馆还与浙江省考古所、浙江省博物馆签约,合作共建浙江省文物科技保护基地临平工作站;同时,聘任玉架山遗址考古领队楼航和茅山遗址考古领队丁品为博物馆“终身专家”,为文物再加“安全锁”。

玉架山考古遗址公园

再看“文化+旅游”。

不同于传统遗址博物馆的单一性,玉架山考古博物馆能与周边总面积超12万平方米的玉架山考古遗址公园实现“馆园联动”。观众可一站式游览博物馆与环壕聚落遗址,通过地面标识、复原展示等方式,近距离观察良渚先民的居住环境和墓葬结构,实现“考古走进生活”。

值得注意的是,玉架山考古博物馆所在地,现在是临平经济技术开发区,集聚老板电器、贝达药业等一众企业。玉架山考古博物馆正谋求与企业合作开展研学活动,实现文化传承与企业发展的互利共赢。

还有“文化+民生”。

“我们既要‘高大上’,也要‘接地气’。”吕芹说,玉架山考古博物馆的另一重身份,是“社区博物馆”,将策划一系列文化活动,满足不同年龄段人群的文化需求。

比如,针对青少年,设计模拟考古发掘、文物手工制作等趣味横生的社会教育活动,激发他们对历史文化的浓厚兴趣;针对成年人,邀请业内知名专家学者举办文化讲座,围绕良渚文明背后的历史故事、考古学前沿研究等主题展开深入探讨。

吕芹还透露,玉架山考古博物馆将制定3至5年的中长期发展规划,不断优化博物馆的运营与服务,努力打造文化传承与创新的高地。

今年的国际博物馆日,主题为“快速变化社会中的博物馆未来”,而玉架山考古博物馆正用行动作答。